当我们拿到一份尿常规化验单,看到“红细胞”这一项后面跟着“+”号或者一个超出范围的数字时,心里总会咯噔一下。这通常被称为“尿潜血”或“镜下血尿”。今天,就让我们从检验科的角度,彻底搞清楚尿液中红细胞的来龙去脉。

一、 什么是尿液红细胞?

简单来说,就是尿液里出现了本不应该大量存在的血液成分——红细胞。

· 正常情况:健康人尿液中也有极少量红细胞,但由于数量非常少,在常规检查中通常为阴性。肾脏的滤过膜就像一道精密的“筛子”,会阻止血液中的红细胞等大分子物质进入尿液。

· 异常情况:当这道“筛子”因为各种原因受损,或者尿路其他部位出血时,红细胞就会漏入或直接进入尿液。

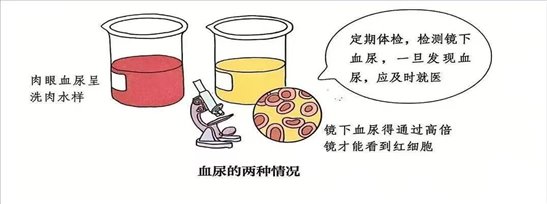

临床上,血尿分为两种:

1. 肉眼血尿:眼睛能直接看到尿液呈红色或洗肉水样,说明出血量较大。

2. 镜下血尿:尿液颜色正常,但通过显微镜检查,能发现超过正常数量的红细胞。这是体检中最常见的情况。

二、 为什么尿里会有红细胞?

红细胞是“受害者”,它们出现在尿里,意味着泌尿系统某个环节可能出了问题。原因非常复杂,主要可分为两大类:

1. 泌尿系统本身的原因(最常见):

· 肾脏疾病(小球性):肾小球肾炎、IgA肾病等。这时“筛子”本身坏了,红细胞从破损的滤过膜中被“挤压”出来,通常形态会变得不规则(变形红细胞)。

· 感染:肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎。炎症会刺激和损伤尿路黏膜的血管,导致出血。

· 结石:肾结石、输尿管结石、膀胱结石。结石在移动或摩擦过程中,会划伤尿路内壁的血管。

· 肿瘤:肾癌、膀胱癌、前列腺癌等。肿瘤组织生长迅速,血管丰富且脆弱,容易破裂出血。

· 创伤:腰部撞击、手术、导尿等物理损伤。

· 药物:如服用抗凝药(华法林、阿司匹林)可能增加出血风险。

2. 其他原因(非泌尿系统):

· 污染:女性月经期经血混入尿液,是导致假阳性的常见原因。

· 全身性疾病:如出血性疾病(血友病、血小板减少症)、剧烈运动后的一过性血尿等。

三、 检验科如何“侦查”尿液红细胞?

检验科通常采用“两步法”进行侦查和确认。

第一步:初筛 - 化学试纸条法

这就是我们常说的“尿潜血(或隐血)”检查。

· 原理:试纸条上含有过氧化物酶样物质。红细胞内的血红蛋白具有类似过氧化物酶的活性,能催化反应,使试纸条上的模块变色。

· 结果判读:

· 阴性(-):模块不变色,表示未检测到血红蛋白。

· 阳性(+ ~ ++++):模块出现绿色至深蓝色。加号越多,代表尿液中血红蛋白浓度越高,提示出血可能性越大。

· 重要提示:此法非常灵敏,但存在假阳性可能!比如:

· 尿液中存在大量维生素C可能抑制反应,导致假阴性。

· 尿液被强氧化剂(如漂白剂)污染。

· 肌肉损伤导致的肌红蛋白尿也会呈阳性。

因此,尿潜血阳性≠血尿确诊! 它只是一个快速的初筛警报。

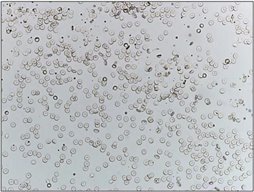

第二步:确诊与形态分析 - 尿沉渣显微镜检查

这是诊断血尿的 “金标准”。

· 操作过程:

1. 离心:将尿液样本在高速离心机中离心,使有形成分(如细胞、管型、结晶)沉淀在底部。

2. 浓缩:倒掉上层的清亮尿液,留下底部的浓缩沉淀物。

3. 镜检:取一滴沉淀物滴在载玻片上,放在显微镜下观察。

· 观察什么:

· 红细胞计数:检验人员会直接计数视野中的红细胞数量。

· 正常参考值:通常为 0-3个/HPF(每高倍镜视野)。当红细胞 > 3个/HPF,即可诊断为“镜下血尿”。

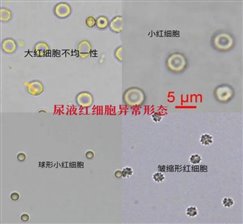

· 红细胞形态:这是判断出血来源的关键!

· 正常形态红细胞:红细胞看起来和血液里的差不多,呈双凹圆盘状。这通常提示出血来自肾后性(肾盂、输尿管、膀胱、尿道),如结石、肿瘤、感染。

· 异形红细胞:包括大红细胞、小红细胞、棘细胞、球状凸起样红细胞、皱缩红细胞、环形红细胞、影红细胞等。由于红细胞挤过破损的肾小球滤过膜而变得奇形怪状,如大小不一、表面起泡、皱缩、破损等。这高度提示出血来自肾小球本身,是诊断肾小球性疾病的重要线索。

· 混合型:两者兼有,需要进一步甄别血尿来源。

四、 如何理解化验单上的结果?

· 潜血阳性 + 镜检红细胞 > 3个/HPF:确诊为血尿,需要进一步寻找原因。

· 潜血阳性 + 镜检红细胞正常:可能是假阳性或者血红蛋白尿/肌红蛋白尿,需复查或进一步检查。

· 潜血阴性 + 镜检红细胞正常:正常结果。

· 潜血阴性 + 镜检红细胞升高:罕见,但可能发生(如维生素C干扰了试纸条),最终以镜检为准。

作为患者,如果您发现尿常规报告提示红细胞异常,请不要惊慌,但务必重视。请及时携带报告咨询医生,医生会结合您的其他症状、体征以及可能需要的进一步检查,如尿培养(查感染)、肾穿刺活检(明确肾小球疾病性质)、CT/MRI(更精细影像)、膀胱镜(直视下观察膀胱尿道)等,最终明确诊断,并给出合适的治疗建议。定期体检,关注尿液报告,读懂身体发出的“红色信号”,才能防患于未然,守护好我们的健康。