在精准医疗日益重要的今天,实验室检测结果是医生诊断疾病、评估疗效的重要依据。然而,有时检测结果会与患者的临床表现严重不符,令人困惑。这其中,嗜异性抗体 (Heterophilic Antibodies) 扮演了一个重要的干扰者角色。理解它,对正确解读检验报告至关重要。

一、 什么是嗜异性抗体?

定义: 嗜异性抗体是指人体内存在的、能与多种非目标抗原发生非特异性结合的一类免疫球蛋白。

核心特性: 多反应性是其关键特征。与通常具有高度特异性的抗体(如针对某种病毒的特异性抗体)不同,嗜异性抗体更像一把“万能钥匙”,能够识别并结合多种结构上仅有部分相似性的抗原。

来源: 它们并非源于某种特定的疾病,而是人体免疫系统在接触某些外来物质后的自然产物。常见来源包括:

接触动物蛋白: 饲养宠物、接触农场动物、被动物抓咬、食用未煮熟的肉类或奶制品(尤其是牛、羊、鼠类相关蛋白)都可能诱导产生。

感染和疫苗接种: 某些细菌或病毒感染,以及部分使用动物细胞培养或佐剂的疫苗。

治疗性抗体药物: 接受鼠源性、嵌合或人源化单克隆抗体药物治疗(如某些抗癌药、抗炎药)的患者,体内可能产生抗药物抗体,其中许多具有嗜异性。

自身免疫状态: 部分人群自身免疫系统较为活跃,产生嗜异性抗体的概率相对较高。

二、 嗜异性抗体如何干扰医学检测?

嗜异性抗体最主要的危害在于干扰基于免疫分析原理的实验室检测。免疫分析是目前应用最广泛的检测技术之一,用于定量或定性分析血液、尿液等样本中的激素、肿瘤标志物、心脏标志物、传染病病原体、药物浓度等。

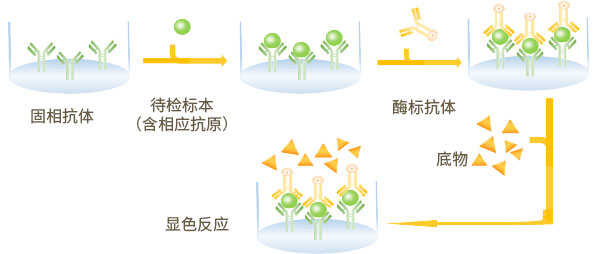

最常见的免疫分析形式是“双抗体夹心法”或“竞争法”。以“双抗体夹心法”为例,具体实验步骤如下:

第一步:固相载体上固定着捕获抗体 ,专门识别目标抗原。

第二步:加入患者样本,若含有目标抗原,则被捕获抗体结合。

第三步:加入标记抗体,它与目标抗原的另一部位结合,形成“捕获抗体-抗原-标记抗体”复合物。

第四步:洗去未结合的标记抗体。

第五步:检测标记物(如发光、显色等)信号强度,其与目标抗原浓度成正比。

双抗体夹心法示意图

嗜异性抗体的干扰机制:

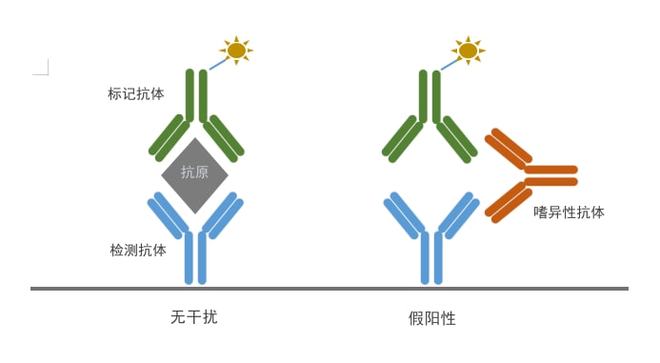

假阳性 (False Positive):

桥连干扰: 这是最常见和重要的干扰机制。样本中的嗜异性抗体能够同时结合捕获抗体和标记抗体(两者通常是不同种属来源,如鼠抗、羊抗)。即使样本中完全没有目标抗原,嗜异性抗体也能在两者之间“架桥”,形成“捕获抗体-嗜异性抗体-标记抗体”复合物。检测系统错误地将此信号解读为目标抗原存在,导致结果异常升高。

类似物交叉反应: 极少数情况下,嗜异性抗体可能直接与目标抗原的结构类似物结合,产生信号。

假阴性 (False Negative):

空间位阻或封闭 : 高浓度的嗜异性抗体可能直接结合到目标抗原的关键表位上,像一层“罩子”将其覆盖。这阻碍了捕获抗体和/或标记抗体与目标抗原的有效结合,导致信号减弱甚至消失,检测结果低于真实值。

钩状效应加剧: 在极高浓度抗原情况下本可能出现钩状效应(导致假阴性),嗜异性抗体的干扰可能加剧这种现象或使其在较低浓度时发生。

结果失真或无法解释: 干扰可能导致结果与临床症状严重矛盾、同一患者不同时间点的检测结果波动剧烈且无法解释、或使用不同厂家/方法的试剂检测同一项目结果差异巨大。

三、 哪些检测项目容易受影响?

几乎所有依赖免疫分析的检测项目都可能受到嗜异性抗体的潜在干扰,以下是一些特别常见且后果可能较严重的例子:

内分泌激素: 甲状腺功能指标(TSH, FT4, FT3)、生殖激素(HCG :对早孕、滋养细胞肿瘤诊断至关重要;LH, FSH, 睾酮, 雌二醇等)、垂体激素(如泌乳素)。

肿瘤标志物: PSA(前列腺特异性抗原)、CEA(癌胚抗原)、CA 125、CA 19-9、AFP(甲胎蛋白)等。

心脏标志物: 肌钙蛋白 - (该项目是急性心肌梗死诊断的关键指标,干扰可能导致误诊或漏诊,后果极其严重)。 肌红蛋白 、BNP/NT-proBNP等。

传染病血清学: 某些病毒(如HIV、HBV、HCV等)抗体或抗原检测。

治疗药物监测: 如地高辛浓度。

自身抗体: 部分自身免疫病相关抗体检测也可能受干扰。

四、 如何识别和应对嗜异性抗体的干扰?

意识到干扰存在的可能性是第一步。医生和检验人员可通过以下策略应对:

临床-检验不符时的警惕性: 当检测结果与患者的临床症状、病史、其他检查结果明显矛盾时,应高度怀疑存在干扰(包括嗜异性抗体干扰)。

实验室技术手段:

使用含阻断剂的试剂盒: 现代免疫分析试剂盒通常添加嗜异性抗体阻断剂。这是过量的、非特异性的动物免疫球蛋白(如小鼠IgG、山羊IgG),旨在优先结合样本中的嗜异性抗体,阻止其干扰检测抗体。

样本稀释与线性验证: 对异常高值样本进行系列稀释后检测。如果是真正的抗原浓度高,结果应成比例下降(线性良好)。若稀释后结果不成比例下降或反而升高,提示存在干扰。

更换检测平台或方法学: 使用不同厂家、不同抗体对设计的试剂盒,或改用不受嗜异性抗体干扰的原理不同的检测方法。

物理去除: 实验室可采用专门的样本处理管(含吸附剂)或层析柱来物理去除样本中的干扰抗体。

了解患者背景信息: 询问患者是否有动物密切接触史(宠物、职业暴露)、近期是否接受过单克隆抗体药物治疗、是否有自身免疫病史等,有助于评估干扰风险。

结果报告与沟通: 实验室在高度怀疑或确认存在嗜异性抗体干扰时,应在报告中明确备注提示,并建议临床结合其他信息综合判断或采用替代方法检测。

五、 总结与意义

嗜异性抗体是人体免疫系统自然产生的具有多反应性的抗体,广泛存在于人群中。它们本身通常不直接致病,但其在体外诊断中,特别是免疫分析检测中,可能成为重要的干扰源,导致假阳性、假阴性或不可靠的结果,从而误导临床决策。

认识到嗜异性抗体的存在、了解其干扰机制和易感项目、掌握识别和消除干扰的策略,对于临床医生和检验人员都至关重要。这有助于提高实验室检测结果的准确性和可靠性,为患者提供更精准的诊断和治疗依据。在追求精准医学的道路上,消除像嗜异性抗体这样的“隐形干扰者”,是确保医疗质量不可或缺的一环。