在日常生活中,“耳鸣” 这个词对很多人来说并不陌生。不少人都有过耳朵里突然响起嗡嗡声、尖锐鸣声的经历,然而,有一种特殊类型的耳鸣——搏动性耳鸣,却可能给患者带来极大的困扰,它就像一个隐藏在身体里的“闹钟”,以与心跳或血管脉搏同步的节律在耳边响个不停,严重影响着人们的生活。

什么是搏动性耳鸣?

搏动性耳鸣是没有外部声音刺激的情况下,患者耳内会出现与心脏或血管脉搏跳动相似的声音,它具有明显的节律性,与心跳一致且呈现规律性跳动。它不像普通耳鸣那样是持续的嗡嗡声或尖锐鸣声等无规律的声音,其显著的节律性是它与普通耳鸣的最大区别。并具有声音随头部转动或按压颈部减轻或消失的特点。其出现频率有的是持续性的,有的则是间歇性的。在发病部位上,大多为单侧发病,双侧发病的情况较少见。部分患者可能会出现不同程度的听力下降,这会严重影响他们的日常交流和生活。

病因按来源分为动脉性、静脉性和其他,其中静脉性多见,静脉性病因可高达84%。常见的主要是乙状窦前位和颈静脉球高位。病人经影像学全面检查后多能检出明确病因。

乙状窦前位:乙状窦是脑膜窦之一,这是一种特殊的颅内静脉管道,参与输送颅内静脉血。

乙状窦前位为什么会引发搏动性耳鸣?关键在于血流异常。这就像河道里突然出现凹陷的水坑,原本顺畅的血流会形成漩涡并产生异常声响。这些声音通过骨壁传到耳内,就形成了与心跳同步的声音——如同把耳朵贴在异常血管旁,直接听到了血液翻腾的动静。

正常乙状窦在乳突后面会形成一较浅的骨性压迹,称为乙状窦沟。乙状窦沟前壁与骨性外耳道后壁的距离为10mm-14mm。

变异:按照标准,如果乙状窦向前凸入乳突后部,使骨性外耳道后壁与乙状窦前壁间距小于10mm,称为乙状窦前位。打个比方,就好像乙状窦这个“居民”不安分,往乳突后部这个“邻居家”靠近了许多。乙状窦憩室,是乙状窦壁向乳突气房或者颞骨皮质突出,乙状窦壁像个气球,局部出现了一个“小鼓包”。

正常乙状窦 乙状窦前位+乙状窦憩室

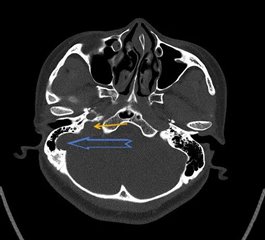

颈静脉球高位:颈静脉球位于岩骨下方的颈静脉窝内,是颅内乙状窦和颈内静脉连接处的球形膨大。颈静脉球高位是较为常见的解剖异常,发生率约25%,大多数没有临床症状也无需特殊处理。

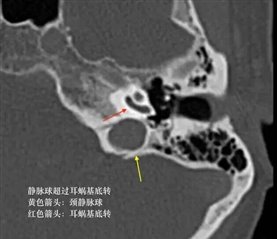

在正常的CT图像上耳蜗基底转的层面是看不颈静脉球的;当颈静脉球顶部超过耳蜗基底圈下缘或鼓室下缘,或突入中耳腔时,称为高位。

乙状窦前位+乙状窦憩室+颈静脉球高位(黄色箭头)

总之,耳朵里出现了类似心跳的声音时,千万不要掉以轻心。一定要及时就医,进行全面的检查和诊断,以便早期发现病因,采取有效的治疗措施,避免病情延误和加重。特别是乙状窦前位及颈静脉球高位,认识到它的影像特点,尤其是颞骨高分辨CT扫描通过多平面的重建图像,很容易精确诊断,清楚地了解乙状窦的形态,看看有没有憩室,憩室大小如何,局部骨质的状况,以及有没有合并颈静脉球高位,有助于帮助临床医生了解部分搏动性耳鸣患者的发病原因,采取有效的治疗手段。