最近,王女士经常感觉头痛,一开始她以为是工作太累没休息好,就没太在意。一天她在上班时突然晕倒,同事赶紧把她送到我院。经过一系列检查,王女士被确诊为烟雾病。这个陌生的疾病名称,让她和家人都十分担忧和迷茫。相信很多人都和王女士一家一样,对烟雾病知之甚少。今天,我们就一起来深入了解一下这种疾病。

一、什么是烟雾病

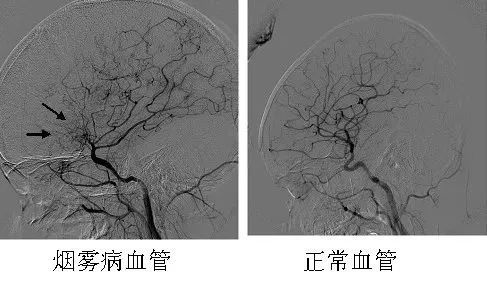

烟雾病,可不是空气中的“烟雾”跑进身体里了。它其实是一种慢性进行性脑血管疾病,主要是大脑底部的大血管末端出现狭窄或闭塞,管腔变细,导致血流不通畅,脑组织缺血缺氧。为了弥补这部分脑组织的供血不足,人体通过自身调节机制会慢慢开通颅底一些非常细小脆弱的“异常血管网”来补偿供血。在脑血管造影检查中,这些密密麻麻的“异常血管网”看起来就像一团烟雾,“烟雾病”因此得名。它可是导致脑出血、脑缺血的“罪魁祸首”之一 ,儿童和成年人均有患病的可能。

核心病理特征:

1.主血管闭塞:双侧颈内动脉末端渐进性狭窄

2.侧支循环形成:脑底异常血管网增生

3.血管脆弱性:新生血管壁薄易破裂

二、身体发出的求救信号(烟雾病的症状)

1. 缺血型表现

运动障碍:突发肢体无力、持物跌落

感觉异常:面部或肢体麻木、刺痛

认知损伤:注意力下降、学习成绩骤降

视觉异常:一过性黑矇、视野缺损

2. 出血型表现

剧烈头痛:突发霹雳样头痛

意识障碍:嗜睡、昏迷

神经定位体征:瞳孔散大、病理反射阳性

危险预警:45岁女性突发剧烈头痛伴呕吐,CT显示脑室出血,DSA发现右侧颈内动脉末端闭塞伴烟雾血管形成。

三、烟雾病的病因和高危人群

(一)病因

烟雾病的确切病因尚不清楚,目前研究认为可能与以下因素有关:

遗传因素:部分烟雾病有家族史,有些合并其他先天性疾病(如镰状细胞贫血等),提示遗传因素在病因中可能起重要作用。如果家族中有亲属患有烟雾病,那么其他家庭成员患该病的风险会比普通人高。

获得性环境因素:部分烟雾病患者病前有上呼吸道感染或扁桃体炎、血管炎、颅脑外伤等病史,获得性环境因素可能与烟雾病的发生和发展有关 。比如,曾经头部受过严重外伤的人,患烟雾病的风险可能会有所增加。

其他:有研究报道部分患者与钩端螺旋体感染有关,但具体机制还不明确。

(二)高危人群

儿童及青壮年:烟雾病有两个发病年龄高峰,存在5岁和40岁左右。尤其是儿童,身体正处于快速发育阶段,脑血管的异常对他们的影响可能更大。

有家族史的人群:家族中有烟雾病患者的人,遗传基因的影响使得他们患病风险显著增加。

亚裔人群:流行病学调查显示,烟雾病在韩国、日本等亚洲东部国家发病率较高 ,这可能与亚裔人群的某些遗传特征有关。在国内,以河南、江西、山东、安徽等中原省份发病率相对较高,浙江省内诸暨、苍南等地区发病率也较高。

女性:众多研究证实烟雾病在女性中发病率更高,在不同地区女性患者相对男性患者的比例有所差异,但总体呈现女性高发的态势。

四、诊断利器:穿透迷雾的医学技术

1. 脑血管造影(DSA)——金标准

通过股动脉插管注入造影剂,三维重建显示:

颈内动脉"鼠尾征"(渐进性狭窄)

脑底"烟雾云"(异常血管网)

侧支循环代偿情况

2. 无创筛查组合

MRA/CTA:显示血管狭窄程度

MRI灌注成像:评估脑血流动力学

TCD超声:监测颅内压变化

3. 功能检查

脑电图(EEG):捕捉癫痫样放电

PET-CT:定量分析脑代谢率

认知功能测评:MMSE量表评估

五、治疗策略:重建脑血管高速公路

1. 药物治疗(过渡期方案)

抗血小板:阿司匹林50-100mg/d

钙通道阻滞剂:尼莫地平改善微循环

他汀类药物:稳定血管斑块

局限性:仅能延缓病程,无法逆转血管病变。

2. 外科手术(根治性手段)

(1)直接搭桥术:将颞浅动脉与大脑中动脉吻合,建立直接供血通道。手术关键点:

吻合口直径≥1.5mm

血流速度>30ml/min

避免血管痉挛

(2)间接搭桥术

通过脑-颞肌贴敷、脑-硬膜贴敷等方式,诱导新生血管长入。适合儿童患者的优势:

避免直接操作脑组织

促进自发性血管再生

长期效果稳定

(3)联合手术

结合直接+间接搭桥,适用于复杂病例。研究显示联合手术5年再梗率仅8.3%,显著低于单纯直接搭桥的19.6%。

结语:拨云见日的医学突破

从1957年日本首次报道,到如今全球超万例确诊,烟雾病的诊疗已实现从"不可治"到"可控制"的跨越。北京天坛医院团队开发的"烟雾病分级系统"被写入国际指南,上海华山医院的联合搭桥术式使手术成功率提升至98%。当您或身边人出现不明原因头痛、肢体无力时,请记住这个关键数字:40岁前出现脑血管事件,烟雾病可能性增加3倍。及时进行脑血管评估,莫让"烟雾"遮蔽生命的阳光。