一、血管壁上的"定时炸弹":斑块如何形成?

颈动脉内膜斑块是动脉粥样硬化的典型表现,其形成过程犹如血管壁上的"违章建筑"。当血液中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)穿透血管内膜后,会被氧化修饰为ox-LDL,触发炎症反应。单核细胞转化为巨噬细胞吞噬脂质,形成泡沫细胞,这些"脂肪垃圾"不断堆积,最终形成肉眼可见的黄色斑块。

高血压患者血管壁承受的剪切应力是正常人的3倍,这种持续的机械损伤会加速内膜破损。糖尿病患者血糖波动导致的糖化终产物(AGEs)堆积,会使血管壁弹性下降40%。吸烟产生的尼古丁和一氧化碳,可直接导致血管内皮细胞凋亡,使斑块形成风险增加3倍。

二、隐匿的杀手:斑块的致命威胁

(一)血流动力学改变

当斑块导致血管狭窄超过50%时,脑部血流量会减少30%。这种持续的供血不足会引发慢性脑缺血,表现为晨起头晕、记忆力减退等症状。研究显示,颈动脉狭窄70%以上的患者,5年内发生脑卒中的风险达26%。

(二)斑块破裂危机

软斑块如同"薄皮饺子",其纤维帽厚度不足65μm时,破裂风险显著增加。破裂后暴露的脂质核心会触发血小板聚集,形成直径1-2mm的血栓。这些血栓随血流进入脑动脉,可在90秒内堵塞直径200μm的微血管,导致局灶性神经功能缺损。

(三)炎症级联反应

斑块内的T淋巴细胞会持续分泌干扰素-γ,激活基质金属蛋白酶(MMPs)。这些酶类可降解纤维帽的胶原蛋白,使斑块稳定性下降70%。炎症因子还会促进新生血管形成,这些脆弱血管容易破裂出血,加速斑块不稳定化。

三、精准侦察:现代检测技术

(一)超声检查:初筛利器

颈动脉超声可检测最小0.5mm的斑块,通过测量内膜中层厚度(IMT)评估风险。当IMT>1.0mm时,脑卒中风险增加4倍。超声造影技术可显示斑块内新生血管,识别易损斑块的准确率达89%。

(二)高分辨率MRI:成分分析

3T MRI能区分斑块内脂质核心(T1WI高信号)、纤维帽(T2WI等信号)和出血(T1WI高信号)。研究显示,脂质核心>40%的斑块,1年内发生事件的概率是其他斑块的3.2倍。

(三)CT血管成像:三维评估

64排CT可重建血管三维图像,准确测量狭窄程度。当斑块钙化积分>100时,提示斑块稳定;而点状钙化往往与易损斑块相关。CT灌注成像可评估脑组织侧支循环情况。

四、多管齐下:综合治疗策略

(一)药物治疗基石

他汀类药物可使LDL-C降低50%以上,稳定斑块的作用已被PROVE-IT研究证实。当LDL-C<1.8mmol/L时,斑块体积每年缩小0.5%。抗血小板药物联合治疗(阿司匹林+氯吡格雷)可使30天内卒中风险降低32%。

(二)介入治疗革新

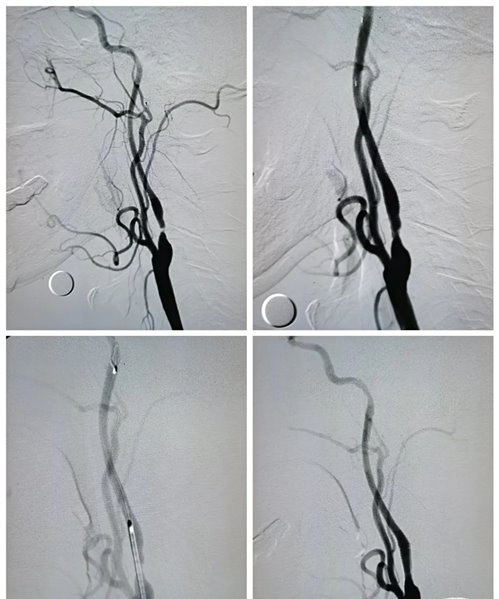

颈动脉支架置入术(CAS)适用于高龄或手术风险患者,药物涂层支架可使再狭窄率从20%降至8%。血流导向装置可改变局部血流动力学,减少斑块冲击力。对于软斑块,激光消融技术可精准去除脂质核心。

(三)外科手术进展

颈动脉内膜剥脱术(CEA)的黄金窗口期是症状出现后6周内,此时手术并发症发生率仅2.3%。术中应用脑氧监测和转流管技术,可使围手术期卒中风险控制在1%以下。杂交手术室可实现术中即时影像评估。

五、未雨绸缪:预防胜于治疗

(一)生活方式干预

每周150分钟中等强度运动可使HDL-C升高15%,降低斑块形成风险。DASH饮食模式(高果蔬、低饱和脂肪)可使血压降低11mmHg。戒烟1年后,冠心病风险下降50%,5年后降至不吸烟者水平。

(二)危险因素控制

血压管理目标为<130/80mmHg,每降低10mmHg收缩压,卒中风险减少30%。糖化血红蛋白控制在7%以下,可使微血管并发症减少50%。腰围男性<90cm、女性<85cm,可降低代谢综合征风险。

(三)定期筛查计划

40岁以上人群应每2年进行颈动脉超声筛查,高危人群(高血压、糖尿病、吸烟者)建议每年1次。家族史阳性者需提前至30岁开始筛查。对于已发现斑块者,每6个月复查超声,评估斑块变化。

结语:颈动脉内膜斑块是可防可控的血管疾病,通过现代医学检测技术早期发现,结合药物治疗、介入干预和生活方式调整,多数患者可避免严重脑血管事件。公众应提高对颈动脉健康的重视,定期进行血管筛查,构筑起预防卒中的坚实防线。