很多新手爸妈在给新生儿洗澡或换尿布时,会突然发现宝宝阴囊或腹股沟处有一个鼓起的“小水泡”,瞬间紧张不已。其实,这很可能是新生儿鞘膜积液,是一种新生儿期非常常见的生理或轻微病理性现象,绝大多数无需过度担忧。

一、什么是新生儿鞘膜积液?

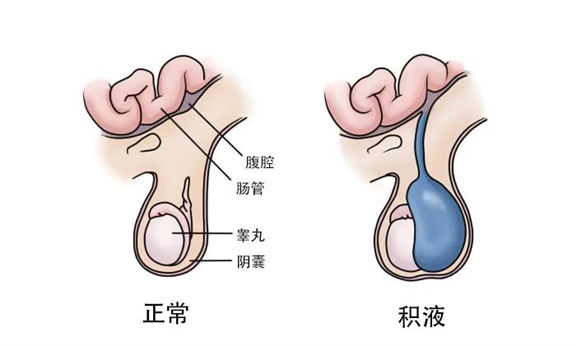

简单来说,鞘膜积液就是宝宝阴囊或腹股沟区域的鞘膜腔内积聚了过多液体,从而形成一个或大或小的、柔软的、有波动感的肿块。

在胎儿发育过程中,男孩的睾丸会从腹腔逐渐下降到阴囊,这个过程中会带着一层腹膜(称为鞘状突)。正常情况下,宝宝出生前后,这层鞘状突会自行闭合。如果闭合不完全,腹腔内的少量液体就可能通过未闭合的缝隙流入鞘膜腔,形成鞘膜积液。女孩也可能发生,但非常罕见,多与子宫圆韧带的鞘状突未闭合有关,称为子宫圆韧带囊肿(Nuck管囊肿)。

二、鞘膜积液有哪些类型?

主要根据鞘状突未闭合的程度和积液的位置,分为以下几种:

精索鞘膜积液:积液仅局限在精索部位,与睾丸鞘膜不连通。肿块位于腹股沟区或阴囊上方,呈长椭圆形或条索状。

睾丸鞘膜积液:积液位于睾丸周围,阴囊内可触及圆形或椭圆形肿块,睾丸往往被包裹其中,触摸不清。

睾丸精索鞘膜积液(混合型):此类积液同时累及睾丸鞘膜和精索鞘膜,表现为阴囊整体肿胀,积液从睾丸延伸至精索区域。触诊时阴囊呈“哑铃状”或葫芦状,睾丸和精索均难以分辨。

交通性鞘膜积液:鞘状突完全未闭合,积液可在腹腔和鞘膜腔之间自由流动。宝宝站立或哭闹时(腹压增加)肿块增大,平卧或安静时肿块缩小甚至消失。

三、如何判断是鞘膜积液还是疝气?

新手爸妈最容易将交通性鞘膜积液与腹股沟斜疝(疝气)混淆,两者的区别关键在于:

1.内容物不同:鞘膜积液内是液体,而疝气内是腹腔内的脏器(如肠管、大网膜)。

2.触感不同:鞘膜积液的肿块质地柔软,有弹性和波动感,透光试验(用手电筒从阴囊下方照射,上方可见红色透光)呈阳性。疝气的肿块质地较硬,按压时可能有“咕噜”声(肠管内气体流动),透光试验呈阴性。

3.变化速度:交通性鞘膜积液的大小变化相对缓慢;而疝气在宝宝哭闹、用力时肿块突出迅速,有时可能发生嵌顿(肿块无法回纳,宝宝剧烈哭闹、呕吐),这是急症,需立即就医。

四、需要治疗吗?会影响宝宝以后吗?

绝大多数新生儿鞘膜积液不需要特殊治疗,会自行吸收愈合。

- 自愈时间:一般在宝宝1岁以内,随着鞘状突的逐渐闭合,积液会慢慢被吸收,肿块随之消失。少数宝宝可能会延迟到2岁左右。

- 无需治疗的情况:如果宝宝的鞘膜积液体积不大,没有明显增大趋势,宝宝也没有出现哭闹、不适、排尿困难等症状,家长只需定期观察即可。

- 需要就医的情况:

1.鞘膜积液体积很大,或者在短期内迅速增大。

2.宝宝超过2岁,鞘膜积液仍未自行吸收。

3.肿块突然变得坚硬、无法缩小,宝宝出现剧烈哭闹、呕吐、腹胀等症状(警惕疝气嵌顿或鞘膜积液合并其他问题)。

4.家长无法判断是鞘膜积液还是疝气。

五、家长日常护理注意事项

1.避免挤压和按摩:不要试图用力按压或按摩肿块,以免损伤宝宝的生殖器官,或导致疝气嵌顿(如果是疝气的话)。

2.保持清洁干燥:给宝宝换尿布时,注意清洁阴囊及腹股沟区域,保持干燥,避免感染。

3.减少腹压增加的情况:尽量避免宝宝长时间、剧烈哭闹,防止便秘(可适当补充水分,辅食添加后注意膳食纤维摄入),减少腹压增高对鞘状突闭合的影响。

4.定期门诊随访:如果发现积液变硬、紧绷,体积突然增大,颜色发红发紫,宝宝出现哭闹不止的情况下,应高度警惕并立即就医。

总之,新生儿鞘膜积液大多是“一过性”的生理现象,是宝宝发育过程中的一个小插曲。家长无需过度焦虑,做好日常观察和护理,定期带宝宝体检,如有异常及时就医,宝宝通常都能顺利恢复,不会对未来的生殖健康造成影响。