作为一名康复医师,日常最常被脑中风后偏瘫患者及家属问的话是:“医生,这偏瘫还有机会好吗?是不是只能干等着?”其实,偏瘫康复从不是“被动等恢复”,而是要借助大脑“终身可塑性”,通过科学训练引导受损神经“重新接线”,帮患者逐步找回日常生活能力。

一、大脑的“可塑性”:受伤了,也能“换条路走”

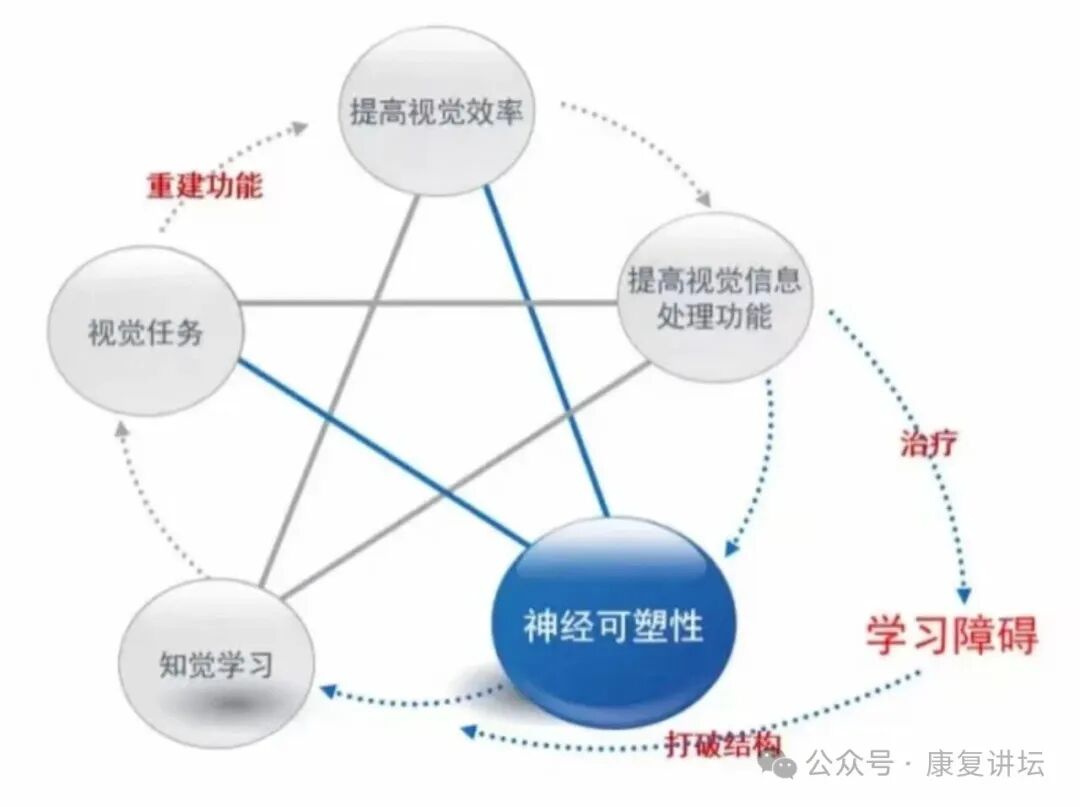

不少人觉得,大脑神经细胞受损后就“彻底没救了”,但现代神经科学早已证实:大脑终身都具备“可塑性”——即使部分脑组织因中风、外伤等原因受损,剩余的健康脑神经能通过“重组”“代偿”,重新接过受损区域的功能。

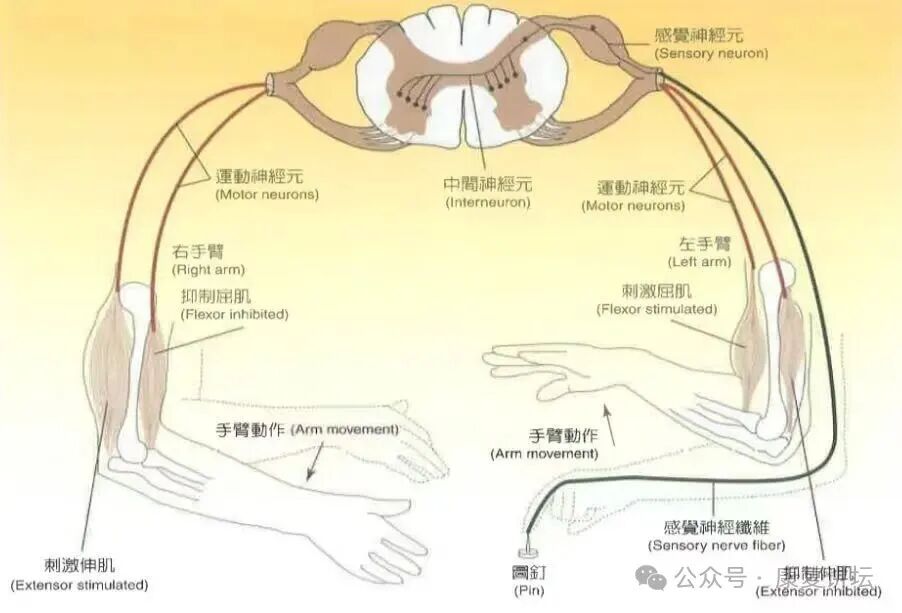

打个比方:大脑就像一张复杂的交通网,若某条主干道(受损神经)堵了,我们可以通过拓宽辅路、新建支路(健康神经重组),让“信号”(运动、感觉指令)依然顺畅传递到肢体。这正是偏瘫康复的核心逻辑。而不是等大脑“自己修复”,需要主动训练,引导大脑完成“重新接线”。

二、科学康复训练:给大脑“指明方向”

1. 运动疗法:从“动不了”到“能控制”

偏瘫初期,患者常出现“肢体不听使唤”,甚至关节僵硬。这时,康复治疗师会通过“被动运动+主动引导”帮患者建立“运动记忆”:

•被动运动:治疗师辅助患者活动肩、肘、腕、髋、膝、踝等关节,维持关节灵活度,避免肌肉萎缩;

•主动引导:用“任务导向训练”激发患者主动运动——比如想喝水,就训练“抬手→抓杯子→送入口中”的连贯动作,让大脑在“完成真实任务”中强化神经连接。

(真实案例参考:王阿姨中风后右上肢完全无法活动,通过每天针对性训练“用患侧手摸鼻子”“分拣小木块”,3个月后已能自己用勺子吃饭。)

2. 作业治疗:把“训练”过成“生活”

作业治疗的核心是“让康复回归日常”。治疗师会结合患者的生活需求设计训练:

•若患者是厨师,可训练用患侧手切软质蔬菜;

•若患者爱写字,可从握笔涂鸦开始,逐步恢复书写能力;

•就连“穿衣服”“系鞋带”这类小事,也会被拆解成“抬胳膊→伸袖子→拉衣襟”等步骤,帮患者重新掌握生活技能。

这不是“机械重复”,而是让大脑意识到“这些动作对生活有用”,从而更积极调动神经资源。

3. 神经调控技术:给大脑“加把力”

除传统训练外,如今还有经颅磁刺激(TMS)、“经颅直流电刺激(tDCS)”等技术,通过微弱电磁信号调节大脑皮层兴奋性,为神经“重组”提供“助力”。比如,对运动区进行刺激,能让患者训练时更易激活相关神经,加速康复进程。

三、康复路上,避开这些“坑”

1. 别盲目“硬练”

有些家属见患者不动,就强行“掰胳膊掰腿”,甚至让患者用患侧手硬提重物,这极易造成关节、肌肉损伤,反而耽误康复。正确做法是:在治疗师指导下循序渐进训练。

2. 别忽略“精细动作”

能抬胳膊、走路很重要,但“拿筷子”、“扣纽扣”等精细动作也关系生活质量。康复是“整体工程”,需兼顾大运动与精细动作。

3. 心理支持不能少

偏瘫后患者易焦虑、抑郁,而负面情绪会抑制大脑可塑性。家属多鼓励、陪伴,让患者保持积极心态,康复效果会更好。

四、康复是场“持久战”,每一步都有意义

大脑可塑性的发挥需要时间,有人几周就有明显进步,有人需数月甚至更久。但请记住:只要坚持科学康复,大脑就会持续“努力重组”。

临床中,我见过太多“被判定没希望”的患者,靠着不放弃的训练,重新拿起画笔、迈开步子、拥抱生活。偏瘫康复不是“熬时间”,而是用科学和坚持,帮大脑“走出新的路”。

最后:愿每一位患者和家属都能坚信:方向对、方法对,康复就有无限可能。